ほんとうに、まじめな話です。

ほんとうに、まじめな話です。「どうも天才児の作り方があるらしい」ということを、この歳になって気づいた。

あと30年若ければ、自分で試すのだけれども、遅すぎた。いまさら子供なんかつくったら、世間のわらいものになる、と女房はいう。言われなくったって、そんなことぐらいはわかる。

あとは、若い愛人をつくって子供を産んで貰う手しかないが、そうするには、お金も時間も、意欲もない。体力はすこしはあるかなあ(^^;)。

娘二人に、「早く結婚しろ、天才を生む方法を教えるから」といっても、親の寝言ぐらいにしか思っていないし、それ以上に、しばらくは結婚する意志もないようなのだ。

この大発見を黙っておくのは、人類のためにも実にもったいない話なので、以下にその技術、方法を記す。

この論はわたしの主張ではなくて、事実からのわたしの類推だ。以下を読んで、あなたの結論がわたしと異なっても、それはいっこうにかまわない。

以下の話は、一件だけなら、たまたまそういうこともあるだろうな、ということだろうが、まったく違った系統のおふたかたが、同じ事実を経験したという文章を読んで、私は、この話には再現性があると堅く信じるに至った。

これは司馬遼太郎の「昭和という『国家』」という本の中の「日本語について」という節の一部。1998年4月の発行。ぼくがこれを読んだのは、1998年夏。なお、この本は、NHK教育テレビで司馬氏が話したものを本にしたもので、テレビは数回にわけて放映されたので、ごらんになった方も多いと思う。

【なお、本の主たる内容については司馬氏に失望した。歴史を高みから見下ろして時代を解釈するのが歴史家の役目だと思うが、戦後53年も経っているのに司馬氏は当事者としての立場しかとれなかった。明治までの氏の記述は実に見事だが、昭和になると目が曇るようだ。戦後11年目にして「太平洋戦争の真の勝者は日本で、敗者はイギリスだ」と断じたアーノルド・トインビーはやはり本当の歴史家だった。】

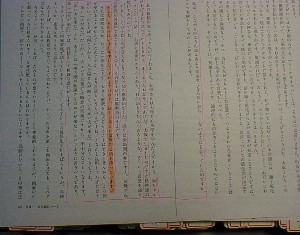

上の写真の中の赤で囲ってある部分を下に抜き書く。

『私は、ここから向こうの話はあまりご参考にならないから、しないようにと思っていたのですが、ひとつ実験をしてみたことがあるのです。

私の親類の家に赤ちゃんが生まれまして、お母さんは大学で心理学を学んだ人ですから、赤ちゃんがまだ目をつぶっているときから、まとまったお話をしてあげた。大阪で生まれたのですが、標準語のアクセントで話し、主語と述語がきちんとあり、目的語もきちんとあるような、そういう言葉を語りつづけてみたのですね。

すると、その子はものが言えるようになったら標準語でした。周りは全部関西弁ですよ。お母さんも普通は関西弁で過ごしているのに、その息子だけは標準語のままです。

そして、その子はいま(小学校の)五年生になっていますけど、珍しいほどに論理的な頭を持っています。【西府註:極めて秀才だということでしょう。親戚の話なので、司馬遼太郎も遠慮して言っている】

それは偶然なのか、たった一例のことで、大きく解釈を拡大することができませんから、この例をあげることを怯んでいたのですが、つまり言語というのはですね、きちんと説明してあげたほうがいい。たとえば「向こうから、八百屋さんが飼っている赤い犬が来た」というべきですね。

単に「犬が来た」だけだと、犬という言葉では概念の言葉ですから、不十分なことになります。「赤い犬が来た」とか、あるいは「隣の瀬戸物やさんのコロが来た」というように言うべきであり、単に「犬が来た」では、言語として粗雑な感じがします。』【引用終わり】

この中で司馬遼太郎は、「この話はあまり参考にならないから、したくない」と言っている。たった一例なので自信がないとも言っている。しかし、あえて司馬氏がここに書いたからには(書くことを認めたからには)、自分の説にかなり自信があったと思う。

「ひとつ実験をしてみたことがある」と書いている。つまり、司馬氏はこの話をどこかで聞いて、知っていたということだ。そして、実験してみる価値があると信じていたということでもある。それで、親類に赤ちゃんが産まれたので、試してもらったというわけ。この方法に悪い副作用なんかありそうにもないし、だいいちカネがかからない。

自分の親類の話なので、司馬氏は謙遜して書いているが、つまり、そうして育てたこどもは大変な秀才になったということだ。

この事実、現象、意味をよく考えて、つぎを読んでいただきたい。

![]() (3)下の写真をご覧いただきたい。

(3)下の写真をご覧いただきたい。

これはたぶん1996年ごろの日経に載っていた記事だ。(日付の記載を忘れてしまっている。)

つまり、司馬氏の文よりも、私はこれのほうを先に読んでいたことになる。(台湾に来る前、熊本県宇土市で建設省の水門を作っていた現場で切り抜いたような記憶があるが、はっきりしない。)

「幸運な例外だろうな」というのが、この記事を読んだときの感想だ。しかし、なんとなくおもしろいので、切り抜いておいた。

記事のタイトルは「胎教で4人の天才児を育てたジツコ・スセディックさん」。米国在住の日本人女性だ。

長女(16歳)は、現在(当時)イリノイ州立大学医学部大学院の三年生。

次女(14歳)は大学二年生。

三女(12歳)は高校四年生。

四女(10歳)は中学三年生。

アメリカには飛び級があるから、こんなことが可能だ。

四人揃ってIQが160をこえる天才少女だそうだ。なお、夫婦の家系に天才といえる人はいないそうだ。

以上が記事の前半。

記事の後半を下に書き抜く。

『長女をみごもった当時、機械工をしていた夫のジョセフ氏は、まだだれも試みたことのない胎教に強い関心をよせていた。「聖書にも、神はエレミアとヨブが胎内にいるうちから話しかけていたという記述があるように、胎教はまだ医学の進歩を見ない古代から人類の知恵だった、というのが彼の持論。それを二人で実際に試してみようということになったんです」

夫婦が実行した胎教は、まずおなかの赤ちゃんにむかって目に見たもの、感じたものを話しかけること。

「私たちが、子供の誕生をいかに楽しみにして毎日を過ごしているか、子供に報告してあげたんです」。さらには本を読んで聞かせたり、独自に作ったアルファベットや数字を書いたカードを指でなぞって教えたりという具合。こうして生まれた長女は、生後二週間で言葉を話し、七ヶ月で絵本を読んで周囲を驚かせた。

「胎教といっても、何も特別なことをするわけではない。すべての母親が子供の健康と幸せを願っている。それを私たちは、言葉でまだ見ぬ子に伝えようとしただけ。胎児に言葉が聞こえるはずがないと大人の常識できめ付けてしまわないことが大切です。」(中略)

四人の子供たちは、母の国で東京ディズニーランドを訪ねたりして大はしゃぎ。天才少女というよりは、無邪気な女の子たちだった。』【引用終わり】

「天才少女というよりは、無邪気な女の子たちだった」というくだりがいいですねえ。

![]() (4)以上を読んでいただければ、説明は不要だと思う。つまり、あとは蛇足。

(4)以上を読んでいただければ、説明は不要だと思う。つまり、あとは蛇足。

まったく無関係な人が、似たようなことをして、その結果、子供が秀才と天才、というわけだ。

この新聞の記事が頭に残っていたので、私は、司馬遼太郎の文章を読んだとき、パチパチと音を出して、シナプスがつながる感じがした。

生まれて話しかければ、秀才。胎児のうちから話しかければ天才というわけだ。実に明快ではないか。

この話のいいところは、二つある。お金がかからない。必要なのは夫婦のやる気だけ。あとひとつは、副作用がないだろうということだ。失敗して、もともと。それどころか、夫婦の会話が豊かになる副作用もおおいに期待できる。いいところばかりだ。実行しない手はないだろう。

とにかく、胎児のうちから二三歳までの間に、お母さん(旦那は仕事があるから、あまりあてにしないほうがいいね)が、正しい言葉でつねに子供に話しかけるのが、天才を作る方法である。いつも話しかけるのがたいへんなら、本を読んで聞かせてもいい。ジツコさんはそうしている。

ここで強く注意するけど、ねむくなるようなクラッシック音楽を聴かせたり、英語教材のテープを聴かせたりすることではないんだよ。これだけは間違わないでほしい。自分の母国語(あなたなら、日本語)で、話しかけることなのだ。

それも、父親が母体外から話しかけてもあまり効果はないだろう。胎児にはたぶんほとんど聞こえないと思う。母親が声にして話しかけることが大切なんだよ。

人間の体は、ほとんどが水だ。水の中を音はほとんど減衰せずに伝わる。母親の声は、胎児にはっきりとした振動で伝わっているはずだね。だから、母親が声を出して話しかける、ということが大切だ。

そうじゃないか、とは思っていたが、やはり人類は、女でもっているんだなあ。リチャード・ドーキンス(「わがままな遺伝子」)が言っているように、男は遺伝子の運搬具に過ぎないんだね。そぞろさびしい話だねえ。

![]() (5)あとは蛇足の蛇足。

(5)あとは蛇足の蛇足。

なぜそういう現象が起きるのか、素人なりに考えてみた。

いちばんすぐ考えつくのが、脳の神経繊維を包んでいる髄鞘の発達が、胎児から一歳までの間にいちばん活発なのではないか、ということだ。そして、髄鞘の発達にいちばん効果的なのが言語による刺激ではないか。だから、胎児のうちから話しかけることが、脳の大改造をしているのではないか。

髄鞘の有無によって神経繊維は、有髄と無髄にわけられるそうだ。髄鞘というのは脳神経の絶縁被覆のようなもので、これのあるなしで神経繊維をながれるパルス波の速度が百倍も違うという。つまり、髄鞘があるほうが早い。物の本によると、無髄神経のパルス波の伝搬速度は1m/秒。それに比べ、有髄神経は100m/秒だそうだ。

早い話、髄鞘がたくさんあれば、その部分の頭の回転は百倍いいということ。すべての脳神経が有髄でできている人がいたとすると、サルが人間ではないように、それはもはや人類じゃないね。

髄鞘は赤ん坊の脳ではほとんど形成されていないそうだ。成長するにしたがってできていくんだけれど、遅々として進まないようなのだ。つまり、一歳までの間しか、発達しないのかもしれない。とくに、前頭葉が遅れているらしい。

胎児のときから話しかけることで、つまり言語による刺激を脳神経に与えることで、赤ん坊のうちに髄鞘の形成が進むんだろうね。こう考えると、つじつまが合う。

しかし、この話、ぐんと飛躍して考えると、SF(それもホラーSF)のいい材料になるなあ。

![]() (6)じつはこれには大先達がいた。

(6)じつはこれには大先達がいた。

2000年6月、井深大著「胎児から」(1992年11月 徳間文庫)という本を読んだら、これと同じような内容の事が書いてあった。(時間つぶしに、台北のデパートの書籍売り場で立ち読みしていて、目に入った。もちろん、すぐに買った)

あの井深氏はこの理論をもとに、後半生を幼児教育に注いだのだそうだ。さすが、というほかない。

この本は、「天才の作り方」なんて、毒々しいタイトルでは書いてないが、内容とエッセンスは上記とおおむね同じだ。上記のジツコ・スセディックさんのことも書いてある。(もちろん、司馬遼太郎の事は書いてない。)

せっかく力んだのに、独り相撲だったというわけ。やはり世間は広いねえ。

もちろんこの本は、井深氏の著作だから、「心根の優しいいい人間を育てる」という至極遠慮した言葉を前面/全面においてあるが、井深氏が言いたかったのは、もちろん天才児の作り方なのだよ。

特にわかい女性に、熟読を勧める。つまり、【天才の産み方、育て方は実在する】のですよ。

この本を読めば、きっと子供を作りたくなるよ。

この項、一応終わり。

![]() ホームページの表紙へ

ホームページの表紙へ